Deutschland steckt fest. Drei Jahre in Folge kein Wachstum, eine Industrie im Rückzug und ein Staat, der sich Monat für Monat tiefer verschuldet. Gleichzeitig steigen die Börsen – ein Paradox, das viele Anleger ratlos zurücklässt. Doch wer genauer hinschaut, erkennt: Wir erleben keinen normalen Zyklus, sondern eine tektonische Verschiebung. Alte Gewissheiten bröckeln, neue Chancen entstehen.

Dauerrezession: Die Wirtschaft stagniert

Seit 2022 befindet sich Deutschland faktisch in einer Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt ist in drei Jahren hintereinander kaum oder gar nicht gewachsen. Industrieproduktion, Baugewerbe und Exporte – alle wichtigen Säulen zeigen Rückgänge. Besonders betroffen: der Mittelstand. Hohe Energiekosten, Fachkräftemangel und eine lähmende Bürokratie treiben immer mehr Unternehmen in die Knie. Laut DIHK rechnen über 40 % der Betriebe 2025 mit einem weiteren Rückgang ihrer Aufträge. Für die einstige Konjunkturlokomotive Europas ist das ein Alarmsignal.

Schulden ohne Ende

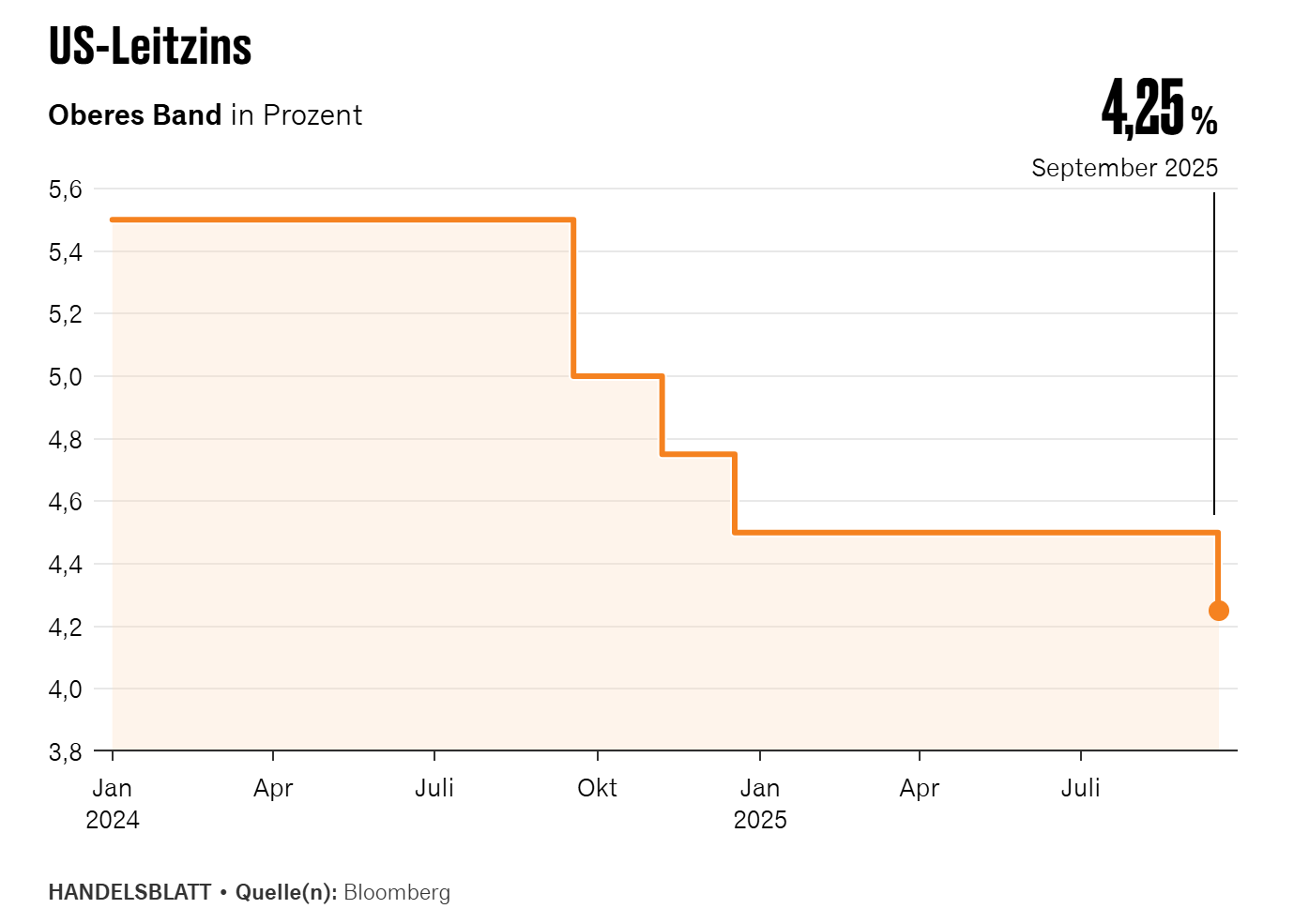

Ende 2024 lag die öffentliche Verschuldung bei über 2,5 Billionen Euro – das entspricht rund 30.000 Euro pro Einwohner. Damit erreicht Deutschland den höchsten Stand seiner Geschichte. Die Zinswende verschärft das Problem: Allein die jährlichen Zinszahlungen des Bundes stiegen zuletzt auf über 50 Milliarden Euro. Das ist mehr, als der Bund für Bildung, Forschung und Familien zusammen ausgibt. Gleichzeitig fehlt jeder politische Konsens, wie dieser Trend gestoppt werden soll. Die Schuldenbremse steht auf dem Papier – in der Realität wird sie umgangen. Deutschland lebt zunehmend auf Pump, ohne dass die Mittel in Zukunftsprojekte fließen.

Industrie im Rückzug

Die einstige Stärke der deutschen Wirtschaft war ihr industrielles Rückgrat – doch genau das bricht derzeit weg. Monat für Monat verlieren tausende Menschen ihren Arbeitsplatz. Seit 2019 sind in der Autoindustrie über 110.000 Jobs verschwunden, allein 2024 waren es mehr als 50.000. Bosch streicht 13.000 Stellen, Volkswagen will bis 2027 rund 35.000 abbauen, ZF und Continental folgen mit eigenen Sparprogrammen. Ganze Standorte stehen vor dem Aus. Das ist keine normale Umstrukturierung – es ist der größte Arbeitsplatzabbau seit der Finanzkrise.

Die Ursachen liegen tiefer: Energiepreise auf Rekordniveau, globale Konkurrenz aus China und fehlende Innovationsgeschwindigkeit. Während asiatische Hersteller den E-Automarkt dominieren, verliert Deutschland Marktanteile und technologische Führung. Branchenexperten sprechen offen von einem „Strukturbruch“, der den Standort auf Jahre schwächt.

DAX und Realwirtschaft: Zwei Welten

Trotz dieser Zahlen klettert der DAX auf neue Allzeithochs – über 24.000 Punkte im Herbst 2025. Wie passt das zusammen? Die Antwort ist einfach: Der Aktienmarkt spiegelt nicht die Gegenwart, sondern Erwartungen. Investoren wetten darauf, dass die Zinswende bevorsteht, die Inflation sinkt und der globale KI-Boom neue Gewinne bringt. Zudem stammen über 70 % der Umsätze der DAX-Konzerne aus dem Ausland – sie profitieren also von Märkten, die besser laufen als die heimische Wirtschaft.

Allerdings täuscht der Index über die Breite hinweg: Nur sieben Unternehmen – darunter SAP, Siemens, Allianz und Rheinmetall – tragen über 90 % der Performance. Der Rest stagniert. Das ist gefährlich, weil es eine einseitige Marktstruktur schafft. Wenn die Favoriten drehen, kippt der gesamte Index. Die Börse läuft – aber auf schmalem Grat.

Was bedeutet das für Anleger?

Für Privatanleger gilt jetzt mehr denn je: Kühlen Kopf bewahren und strategisch handeln. Die wirtschaftliche Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Entscheidend ist, wer vorbereitet ist – mit Struktur, Liquidität und klaren Regeln.

• Liquidität sichern:

Wer Rücksetzer nutzen möchte, sollte Cash verfügbar haben. Flexibilität ist jetzt entscheidend – besonders, wenn Märkte übertreiben. Im kommenden TB-Inside-Webinar am 15. Oktober zeigen wir, wie Du Dein Cash-Management strukturierst und welche Rolle die TB-Vermögenspyramide dabei spielt.

👉 Teilnahme exklusiv für TB-Service-Kunden – 14 Tage kostenlos testen: www.tradingbrothers.com/testen

• Qualitätsaktien halten:

Unternehmen mit starker Bilanz, solider Nachfrage und geringer Verschuldung überstehen Rezessionsphasen besser. Genau hier setzt unser InVestitions-Depot (IVD) an: Es bündelt strategische Qualitätswerte mit langfristiger Perspektive und hoher Resilienz.

• Defensive Branchen bevorzugen:

Gesundheit, Basiskonsum und Versorger bleiben stabile Anker in volatilen Phasen. Sie liefern planbare Cashflows, geringe Schwankungen und bieten Schutz in Krisenzeiten. Die Auswahl solcher Titel ist ein zentraler Bestandteil unserer TB-Strategie.

• Absicherung nutzen:

Gold bleibt ein Fundament im TB-Portfolio – nicht aus Romantik, sondern aus Ratio. Es schützt vor Währungsrisiken, geopolitischen Spannungen und systemischen Schocks. Wie genau Gold und defensive Positionen in der aktuellen Phase eingesetzt werden, zeigen wir in den internen Webinaren.

• Chancen bei Rücksetzern:

Krisen bringen immer Übertreibungen – und damit Einstiegschancen. Das nutzen wir im OSD-Projekt, wo diszipliniert und regelbasiert gehandelt wird. Der nächste Einstieg ins Spekulations-Depot steht kurz bevor.

👉 Mehr Infos unter: www.tradingbrothers.com/unsere-produkte/info-osd-2025-okt

Fazit

Deutschland steckt in einer der härtesten wirtschaftlichen Phasen seit Jahrzehnten. Die Rezession ist real, die Industrie verliert Substanz, und die Politik wirkt gelähmt. Doch wer langfristig denkt, erkennt: Genau hier entstehen die besten Investmentchancen. Wenn andere in Panik verfallen, beginnt für kluge Anleger die Vorbereitungszeit.

Das ist kein Moment für Optimismus – sondern für klare Strategien.